網路時代挑戰:五大科技公司巨頭,你可以先放棄誰?

被科技掌握的人生

禮拜五一早被 iPhone 的鬧鐘叫醒,賴床滑一下 PTT,接著到刷牙洗臉,戴起 Apple Watch 出門。到公司後,打開公司搭載 windows 系統的桌電和自己的 MacBook ,準備開始一天的工作。

上班時用 Chrome 打開 Facebook 廣告管理員後台,下載數據用 Excel 整理數據報表,還要用 PowerPoint 做每週的媒體操作重點分析。

下班前用 Line 跟朋友聯繫晚上要不要聚個餐,打開 Google 搜尋附近適合聚餐的餐廳,再用 Google Map 抓一下路途時間。

回到家用 Instagram 發個跟朋友聚餐的限時動態,洗完澡後用 Apple TV 播放 Netflix 來看我正在追的劇,睡前再滑一下 Facebook 和 PTT 看有什麼消息。

以上大概是我一天的經過,雖然跟你的順序有點不一樣,但我想大家多少還是有一種既視感?就算抽換了上述使用的產品,還是很難脫離美國的科技五巨頭「Apple , Amazon, Alphabat, Facebook 和 Microsoft」。

「Which tech giant would you drop? 」這個題目是我在「星箭廣播」的 Podcast 節目中所聽到,是由紐約時報的一名記者在 2017 年所寫的一篇文章,他有感於現代生活被這些科技巨頭壟斷而提出的一個反思小測驗。

如果你有興趣的話,可以先思考一下自己平常的生活情境,並到這篇文章 Which Tech Giant Would You Drop? – The New York Times 選擇看你可以先放棄誰。當你選擇完後會顯現該名記者的選擇順序,以及參與這個測驗的人的選擇順序。

我個人的放棄順序及思考過程

以下想要來講講我自己個人的選擇,由於「星箭廣播」中提到如果把 AWS ,GCP 和 AZURE…等雲端服務扯進來的話範圍會太廣,所以我跟他們一樣,先用比較簡單的方式來做放棄的決策。

- Amazon

撇開 AWS 來看的話,身為台灣人基本上用不太到 Amzon 提供的其他便利服務,加上我本身自己沒有在閱讀電子書的習慣,可以說是完全跟 Amazon 絕緣。其他像 IMDB 這個服務在台灣也有 PTT 電影版可以取代,或是我可以換看爛番茄的評價。

在第一個屏棄的對象上,我可以說是毫不遲疑地直接選擇 Amazon。

- Mircrosoft

目前我自己的私人和工作上比較常用到的電腦是 MacBook,所以少了 Windows 對我來講比較沒差。

而微軟提供的服務像 Office365 我自己本身在工作上是蠻常用到 Excel 和 PowerPoint 的,目前想到的是 Excel 可以用 Google Sheet 取代(我 Excel 就是拉拉資料畫圖表,最多再來個樞紐分析表而已)、PowerPoint 則是可以用 Keynote 來取代。

比較困擾的大概是之前有蠻多早期的服務是用 hotmail 作為帳號去申請的,但仔細想了一下現在常用的服務大多都是以 gmail 和 facebook 快速登入了,所以應該是不會受到太大的影響。

- Facebook

到這邊開始有點掙扎了,畢竟我自己本身的工作就是 Facebook 廣告操手,所以拋棄 Facebook 等於是我差不多要失業了…雖然在目前的公司還有接一些 Facebook 以外的業務,應該不至於被趕走吧?到時後會再培養其他新的技能的(自我感覺良好)!

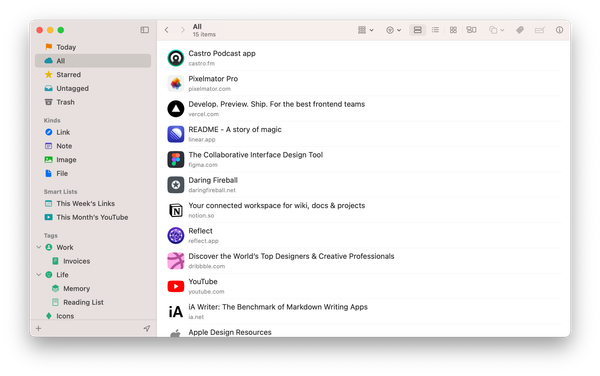

Facebook 目前對我來講就是個吸取資訊的地方,如果割捨掉 Facebook 最痛苦的是會少了經由「演算法」排序出那些我會感興趣的粉絲專頁和社團貼文訊息。粉絲專頁的訊息還可以用 RSS 軟體取代(我自己是用 Feedly),但社團內大家的互動就比較難被取代了,我想到的解法是先把幾個會固定分享知識的人的 Medium 或他們的網站 RSS 先訂閱起來。

另外 Instagram 應該是現在大家比較會分享自己生活的地方,但我自己本身就很少在用,會聯絡的朋友就是會聯絡,還是有很多其他管道如 Line 或 Telegram 可以拿來聯繫感情。

- Apple

在 Google 和 Apple 間我選擇了很久,後來逼我做出選擇的是因為 Apple 的 Numbers 沒有辦法提供樞紐分析這個功能,這個功能對身為行銷人員的我來講太重要了,畢竟行銷工作中分析數據佔了很重要的一環。

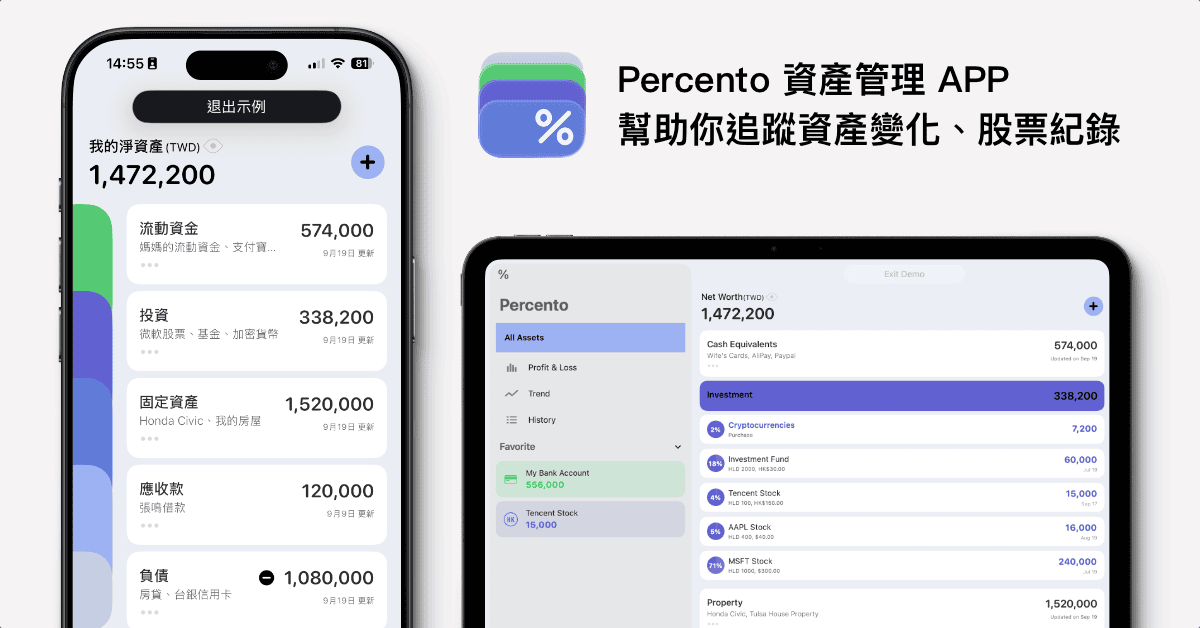

雖然 Apple 的產品體驗十分良好,尤其是我現在有很多日常在用的軟體如 MOZE, Bear, Things 3 只有 iOS 和 MacOS 上才有,但在 Android 中多少也能找到替代的軟體讓我做使用。

少了 MacOS 和 Windows 後的電腦選擇還有 ChromeOS 和 Linux ,現在用電腦最重要的就是上網查資料、到 Faceboko 廣告後台上廣告、製作主管要的報告,這兩個作業系統都還能滿足我的這些需求。

雖然拋棄 Apple 產品會讓我有好一陣子的陣痛期,因為除了軟體之外還有 iCloud 上面的好多照片,但終究還是可以習慣的,而且應該可以省下一大筆硬體購置費用(誤)。

- Alphabet

迫不得已還是來到了放棄 Google 的時候,Google 有很多地方是讓人難以放棄的,尤其是我有超多服務和網站的帳號都是使用 gmail 做註冊的,但真的來到這一步時我還是只能退居使用 Yahoo 的 mail 了(該慶幸 Yahoo 不在這科技五巨頭內?)

其他還有像 Google 搜尋引擎也是強大到很難取代,但我自己現在已經把自己的搜尋引擎預設使用 DuckDuckGo 這個不採集個人隱私的搜尋服務,雖然在搜尋結果的精準度還是比不太上 Google(尤其中文搜尋差一大截),但是多輸入幾次關鍵字還是能夠查詢到想要的資訊的。

而在工作上少了 Office 365 又不能用 Google Doc 系列,大概就是剩下 WPSOffice 這個之前完全沒用過的東西了…但如果連 iOS 和 Android 都不能使用的話,還有什麼更糟的呢?使用華為準備推出的鴻蒙?

選擇後的反思

我自己個人的選擇順序為「Amazon -> Microsoft -> Facebook -> Apple -> Alphabet(Google)」。

其實我原本以為我自已是個「果粉」的,但在做完這個測驗後才發現自己原來更不能沒有 Google 的服務,突然覺得 Google 真的入侵我的生活好嚴重啊!現在要開始練習有意地避開 Google 的一些產品了。

另外我覺得最有趣的點是我在註冊紐約時報(要先註冊才能玩這個測驗)的時候我還是按了 Facebook 註冊登入按鈕,是個嘴巴說不要但身體很誠實的概念?畢竟可以不用輸入資料對註冊(賣個資)這件事情來講實在是太方便啦!但做完本測驗後,現在在註冊會比較不貪圖方便,改成以手機號碼或 Email 進行註冊。

這些科技巨頭雖然讓我們的生活變得更加便利,但也讓我們活在一個更沒有隱私的時代。有一句話說得很好「免錢的最貴」,當我們享受這些科技巨頭提供的免費服務時,他們一直在收集我們在各服務上的使用足跡去販售給願意出錢打廣告的「廣告主」們,我們的隱私其實是沒有太多保障的。

還記得 2018 年 Facebook 的醜聞「劍橋分析事件」嗎?該公司使用民眾在 Facebook 的數位足跡來進行政治廣告,而影響了 2016年 的美國總統大選以及同年的英國脫歐公投。這是件很可怕的事情,我們在這個平常朋友和家人分享生活的平台上看到這些廣告時,會下意識地認為出現在動態牆上的廣告也是跟自己生活相關的內容。想了解更多的可以看 個資風暴:劍橋分析事件這部 Netflix 上的紀錄片。

而不單單只是 Facebook 上的訊息,台灣盛行的 Line 也有發生很多假新聞瘋傳的事件,要怎麼增強自己個人的判斷能力將變得更加重要,也成為大家必修的課題。

如果大家對這個測驗有什麼想法的話都歡迎在下方留言一起討論。