iPhone 16 心得,iPhone 11 Pro 使用者的升級體驗

不得不說 Apple 的產品真的很耐用,我的 iPhone 11 Pro 用了將近 5 年硬體還是頭好壯壯,而且軟體還能升級到最新的 iOS 18。只是因為當初我是買 64gb 的容量,就算買了 400g 的 iCloud,都還是對這一年多來開始入坑玩手遊的我來說感到深刻的不夠用。尤其是現在手遊的容量一款比一款還大,於是就一直在考慮想要換手機這件事。

直到 Apple Intelligence 在 iOS 18.1 現身,,需要 iPhone 15 Pro 以後的機型才能用。看到 Twitter(X) 上大家都在討論 Apple Intellgience 的相關訊息,身為一個科技宅的我,怎麼能放任自己無法享受到最新的軟體服務呢?(之前的 Apple Watch 也是因為一直無法升級 OS 所以想說可以換了)

於是受困於容量不足,加上想要使用 Apple Intelligence 的我,就決定還是捏下去換 iPhone 16 系列了。

iPhone 16 以及 iPhoen 16 Pro 的選擇

這次的我沒有選擇上 Pro,除了價格考量之外,還有以下幾個原因,當然如果錢不是問題的話,我是一定直上 Pro 的。

- 螢幕:沒有比較沒有傷害,我的 iPhone 11 Pro 更新率是 60hz,沒有被 120hz 的螢幕養壞,所以對於這點比較無感。(但是滑別人的 120hz 螢幕的時候還是可以感受到很明顯的差異)

- 相機:我已經有一台 GR3x 了,iPhone 的攜帶性是完勝沒錯,但畫質和色調還是比不上我的 GR3x,加上進步的是在廣角鏡和多一顆望遠鏡,如果都是用主鏡的話是沒差的。

- USB-C:因為我接線傳輸檔案的應用場景不多,像我上次用到接線這個功能是因為 iPhone 11 Pro 的容量不夠,只好用插線的方式更新 iOS。加上我的照片都直接 iCloud 同步,所以 USB 2 和 USB 3 對我來講也比較沒差。

然後其他我在意的功能例如「動作按鈕」、「相機控制」這些在 16 以及 16 Pro 間是無差異的。(我原本 iPhone 15 系列就想換,但因為 iPhone 15 竟然沒有下放動作按鈕所以我就當了等等黨, 16 被我等到了吧!)

不過這次在購買之後,還是發現一般版和 Pro 版有一些其他差異。

例如有一些軟體的功能是自己不能用的有點扼腕,例如 Kino 這個錄影軟體的有一些濾鏡需要 ProRes(iPhone 13 Pro 以後的機型才支援)才能使用。以及我在找手機殼的時候,Pro 系列的手機殼選擇比一般版要來得多許多。

一個月使用心得

用了 iPhone 16 一個多月,真的是非常感謝自己腦袋突然開竅,做了換手機的這個決定。不能說換了之後考試都考 100 分,但是在日常的使用體驗上大大的提升,光開 App 的速度每天就可以讓我省個數十秒吧XD

以下列幾點是升級最有感的部分

- 續航力超強,體感比 iPhone 11 Pro 好 1.5 倍以上,就算我有在玩遊戲,一天也只要充一次電就好。

- 軟體開啟順暢許多,尤其在相機、支付工具、1Password 等幾乎秒開,玩遊戲也不再閃退(感謝 8g ram),減少等待的焦躁感。

- 戴口罩可以直接解鎖 Face ID,出門要看手機或是支付的時候不用再刻意拉下口罩了。

- 螢幕比 iPhone 11 Pro 大了 0.3 吋,看漫畫的時候終於可以用直式方式翻頁,不然之前直式翻頁我都會嫌字太小,會需要縮放。

相機控制按鈕好用嗎?

其他大家比較關心的應該是相機控制按鈕到底好不好用?我覺得可以用這個按鈕直接開啟相機,快速的捕捉我想要的畫面是非常讚的體驗!

但是如果要用它來微調焦距、曝光度......等,就真的只是一個儀式感而已,還是直接點螢幕來做對應的調整比較方便。更何況對於一般使用者來講也不會去細部調整那些設定,幾乎都是「開啟相機 -> 對焦 -> 拍照」,頂多會調一下「EV 值」而已。

不過硬體有了,就看之後軟體怎麼支援了。希望不要跟 MacBook 的 Touch Bar 一樣被開發者們放生,我覺得 Touch Bar 是個很讚的發明,尤其在調螢幕亮度、音量的時候用觸控的變更的方式會有一種很爽的感覺!用按鍵調整反而少了一些 feel。

Apple Intelligence 可以幹嘛?

現在 Apple Intelligence 我只有用到內建相片的去除雜物功能,其餘像改寫文字、總結通知、總結郵件內容......等對我來講還用不太到,畢竟我 90% 以上的溝通語言還是中文,而現在它只支援英文。可能真的要等到明年才有辦法體會到它的厲害了。

有關 Apple Intelligence 唯一比較開心的是 SIRI 的動畫變得比較潮了而已,不過我也不會呼叫他就是......

保護殼的選擇,挖孔還是相機鍵?

在殼的選擇上,我一開始很猶豫到底要選挖洞殼還是有相機鍵的殼,後來爬了一些文章有說到,有相機鍵的殼有可能會刮傷相機控制按鍵,加上我要買的 Spigen 這個品牌他有相機鍵的殼(Ultra Hybrid T )現在只有出 iPhone 16 Pro 和 Pro Max 的版本。

我最後是買了 Spigen 的透明 MagSafe 挖洞殼(Ultra Hybrid Mag),用起來對於挖洞的部分還蠻滿意的,因為它比較容易讓你知道手機的相機控制按鍵在哪邊,而且我覺得 Spigen 這款不太影響你操作相機控制的按鍵的手感。

但 Spigen 這款透明殼還是有兩個比較明顯的缺點

- 容易沾油和手垢,所以需要比較勤勞的做清潔,不然握起來會覺得髒髒的。跟我之前的橡膠殼完全不一樣,橡膠殼的髒比較不會讓你感覺到。

- 背面鏡頭之外的其他三個角落不夠高,如果手機放在桌子上做使用(按壓)的話,會變成翹翹板。

撇除這兩點之外,他的殼十分的緊(保護的很好),然後對於第一次體驗到 MegSafe 的我來說這個硬體功能實在是太方便了,我有一顆 Belkin 的 MegSafe 行動電源,直接吸上去充電就好,連線都不用了!

結論:Just do it!

這次從 iPhone 11 Pro 升級到 iPhone 16 真的是一次有感的大躍進,不論在電量、軟體的流暢度還是硬體的改變,都讓我不斷地讚嘆當初自己的決定。

如果你還是 iPhone 11 Pro 以前的機型,就換吧!不會後悔的!

而我的 iPhone 11 Pro 到 Apple 直營店做了回收,用了 5 年多還能換 $4500 的 Apple Store 禮品卡回來,我覺得也算蠻超值的了。我的下一個目標是想要購入 Mac Mini 2024,剛好可以把這個禮品卡拿來折抵使用啦!

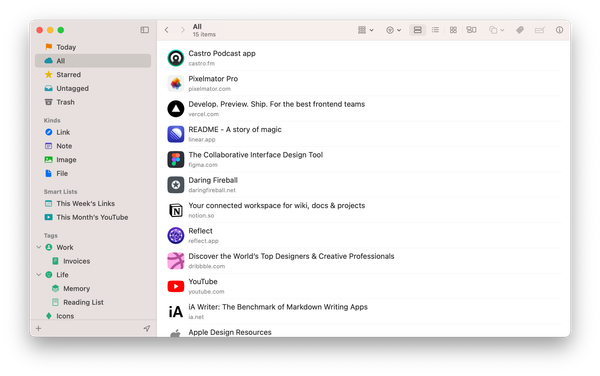

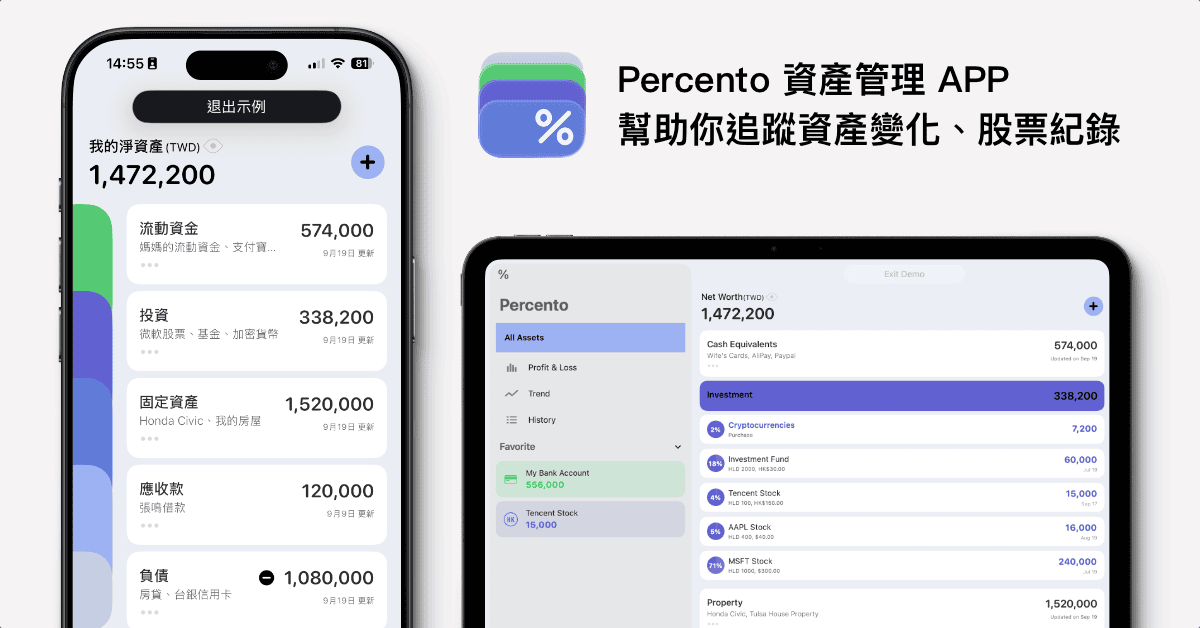

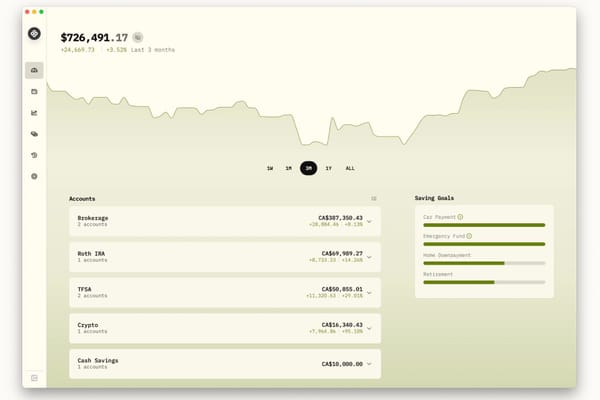

如果你想知道我的 iPhone 裡面裝了什麼必備的軟體可以參考 My Setup 清單

幾張花絮

iPhone 16 的鏡頭變好大一顆,兩顆加起來比 iPhone 11 Pro 的三顆還要大

iPhone 疊疊樂,iPhone 16 螢幕比我的 iPhone 11 Pro 大了 0.3 吋。

Spigen 包裝的有趣設計,開啟蠻方便的不會把開封口那邊撕爛。

如果你喜歡我的文章,歡迎分享給更多人知道、註冊訂閱我的電子報,也可以小額贊助;有任何問題的話也歡迎在留言處留言與我一起討論,謝謝。